INTERNATIONALES DIXIELAND FESTIVAL Dresden

Kurzporttrait

Seit 1971 findet in Dresden ein Jazzfestival mit internationalem Spitzenangebot im Bereich des Traditional Jazz statt

Dresden hat sich als „heimliche Hauptstadt des Dixielands“ etabliert und genießt sowohl bei Besuchern als auch bei Künstlern einen hervorragenden Ruf, der weit über die Grenzen Europas hinausreicht. Dank einer gelungenen Kombination aus Tradition und Innovation, einer überdurchschnittlichen Vielfalt an Jazz-Veranstaltungen, hoher Besucherfreundlichkeit und zahlreichen kostenfreien Events in der eindrucksvollen Kulisse der Dresdner Altstadt hat sich das INTERNATIONALE DIXIELAND FESTIVAL zu einem Markenzeichen entwickelt, das jährlich bis zu einer halben Million Gäste in die sächsische Landeshauptstadt zieht.

Das INTERNATIONALE DIXIELAND FESTIVAL Dresden ist ein acht Tage dauerndes Musikereignis, das seit 1971 jährlich stattfindet und auf die Initiative des Musikjournalisten und Jazzmusikers Karlheinz „Dr. Jazz” Drechsel (Festival-Chefmoderator bis 2016), Joachim Schlese (Leiter und Regisseur des Festivals bis 2022), Erich Knebel und weiterer Jazz-Enthusiasten zurückgeht. Es wurde im Dresdner Kulturpalast ins Leben gerufen.

Das Festival findet traditionell Mitte Mai statt und wird mit der Eröffnungsveranstaltung „Dixieland in Familie“ im Zoo Dresden eingeleitet, die sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet ist und in der vorab auch Teile der neuen Folge der Revue für Kinder „Dixieland-ABC“ (ehemals „Mit Triangel und Klapperholz“) zu hören und sehen sind. Neben zahlreichen kleineren Veranstaltungen in Clubs, Bars und Hotels haben insbesondere große Konzerte wie „Dixieland International“, „Blues, Boogie & Swing“ und die „Open-Air-Gala“ einen festen Platz im Programm.

Ein einzigartiges Highlight des Festivals ist die „Riverboat-Shuffle“, die auf der größten und ältesten Raddampferflotte der Welt stattfindet und nur im Rahmen des Dixieland-Festivals erlebt werden kann. Von Freitag bis Sonntag spielen nationale und internationale Jazzgrößen auf den Open-Air-Bühnen der kilometerlangen, kostenfreien „Dresdner Jazzmeile“, die sich vom Hauptbahnhof bis in die historische Altstadt erstreckt. Am letzten Tag bilden die „Open-Air-Gala“ in der Freilichtbühne „Junge Garde“ sowie der dritte Tag der „Dresdner Jazzmeile“ sowie die traditionelle „Dixieland-Parade“ den Höhepunkt für hunderttausende Einheimische und Besucher der sächsischen Landeshauptstadt.

Zahlen, Daten & Fakten

(Durchschnittsangaben der letzten 10 Jahre):

-

seit 1971 jährlich stattfindes Festival (ausgenommen 2020 und 2021 wegen Corona)

- Veranstaltungszeit: zweite Woche im Mai

- Dauer: 8 Tage (Sonntag – Sonntag)

- Veranstaltungsort: Dresden

-

ca. 50 Bands & Solisten aus meist über 10 Ländern

- ca. 50 Veranstaltungen

- ca. 40 Veranstaltungsorte

- ca. 45 Bühnen

- über 250 Stunden Musik

- davon mehr als die Hälfte eintrittsfrei

-

Besucher: 350.000 – 500.000 (je nach Wetterlage)

Geschichte des Festivals

Im Mai jeden Jahres ist in Dresden ein bemerkenswertes Phänomen zu beobachten. Wer sich zu diesem Zeitpunkt in der Stadt aufhält, spürt schnell die mitreißende Atmosphäre. Widerstand ist kaum möglich; eine ärztliche Konsultation ist nicht notwendig, da jeder in der Lage ist, sich selbst zu heilen. Das bewährte „Medikament“ gegen das "Dixie-Fieber" ist einfach und trägt den weithin bekannten Namen: Dixieland.

Als das INTERNATIONALE DIXIELAND FESTIVAL in Dresden ins Leben gerufen wurde, war niemand in der Lage, das Ausmaß seiner zukünftigen Entwicklung vorherzusagen. Rückblickend erkennt man die Herausforderungen und großen Anstrengungen, die erforderlich waren, um sich erfolgreich zu etablieren. Besonders die Dresdner Bevölkerung hat hierzu beigetragen, indem sie sich mit ihrem Festival identifiziert, es aktiv lebt und seit über 50 Jahren eng verbunden ist. Bereits Monate im Voraus freuen sie sich auf die besonderen Tage im Mai, die ganz dem Dixieland-Jazz gewidmet sind.

Als 1978 zum ersten Mal im Rahmen des INTERNATIONALEN DIXIELAND FESTIVALS eine „Street Parade“ aller teilnehmenden Musiker stattfand, war die Anzahl der Zuschauer größer als bei der von der Staatspartei organisierten Parade am 1. Mai. Jazz hatte sich mittlerweile zu einem Massenevent entwickelt. Viele der Anwesenden kamen nicht nur wegen des Dixielands, sondern vor allem aus dem Wunsch heraus, Teil dieses einzigartigen Ereignisses zu sein.

Die Warteschlangen vor den Vorverkaufsstellen des Festivals, die sich jährlich im Frühjahr bildeten, waren legendär. Hier wurden die heiß begehrten Eintrittskarten für die Konzerte verkauft. Bereits einige Tage vor der Eröffnung der Vorverkaufsstellen campierten die Menschen mit Schlafsäcken, Campingstühlen und Faltliegen vor dem Kulturpalast und richteten sich dort mehr oder weniger häuslich ein. Ein bemerkenswerter Rekord wurde im Jahr 1989 verzeichnet, als die ersten Wartenden bereits vierzehn Tage vor der Öffnung der Kassen erschienen. Einige Teilnehmer hatten im Laufe der Jahre auch "Wartegemeinschaften" gebildet, um sich alle zwölf Stunden abwechseln zu können.

Dieses Phänomen kann nur unzureichend mit dem Begriff "Dixie-Fieber" beschrieben werden. Es gab tatsächlich mehrere, auch politische Ursachen für die besondere Identifikation der Dresdner Bürger mit "ihrem" Festival. Karlheinz Drechsel, Mitbegründer des Festivals, nennt einige der Gründe: „Die in Dresden besonders spürbaren wirtschaftlichen Engpässe, das Fehlen von Westfernsehen im 'Tal der Ahnungslosen', sowie der melodisch unkomplizierte Dixieland, der nicht mit 'Staatlichkeit', sondern mit 'Freiheit' assoziiert wird. Nicht zuletzt trug das internationale Flair während des Festivals zur Identifikation mit der großen, weiten Welt bei.”

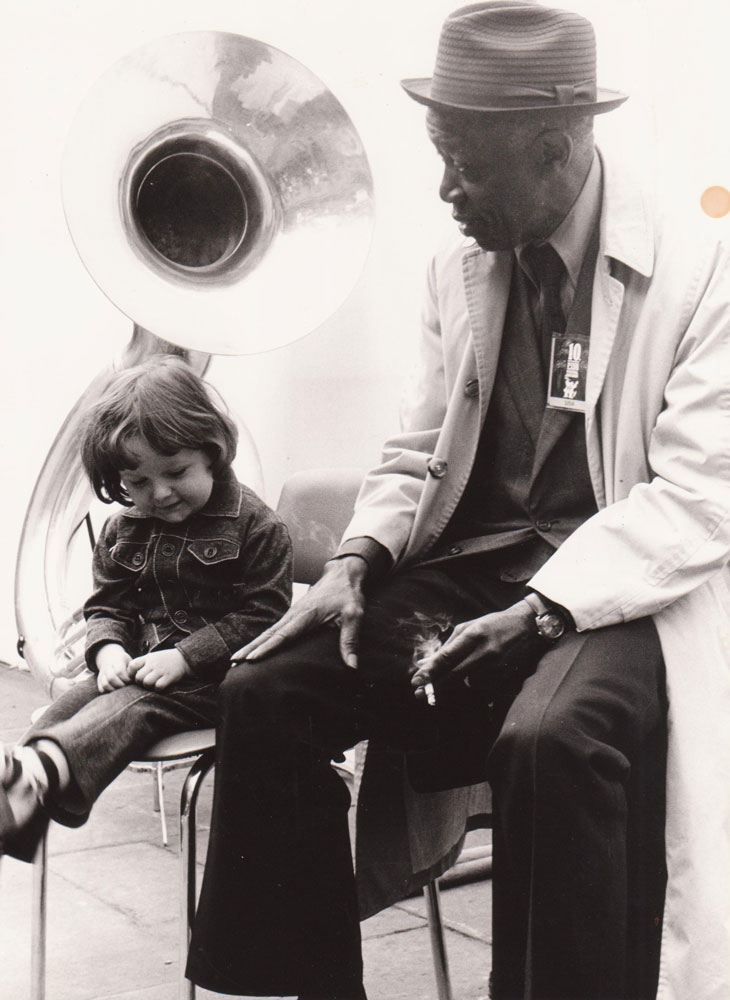

Trompeter der The Harlem Blues & Jazz Band

Die unorganisierten Menschenansammlungen stellten für die Staatssicherheit eine erhebliche Herausforderung dar. Es bestand die unbegründete Sorge vor staatsfeindlichen Protesten. Daher wurde während des Dixieland-Festivals eine erhöhte Alarmbereitschaft ausgesprochen. Bereits im Vorfeld wurden jedoch sämtliche Details des Festivals sorgfältig geprüft und vorbereitet.

Junge Garde

Ost- und westdeutsche Musiker – getrennt im Hotel und auf der Bühne

Im Jahr 1975 trat die Old Merry Tale Band aus Hamburg als erste Band aus der Bundesrepublik Deutschland auf und erhielt dafür begeisterten Beifall. Die Anforderungen, die an die Organisatoren gestellt wurden, waren – wie in der DDR üblich – sowohl kleinlich als auch pedantisch. Musiker aus dem Osten und Westen Deutschlands mussten prinzipiell in unterschiedlichen, weit voneinander entfernten Hotels untergebracht werden, um eine mögliche deutsch-deutsche Annäherung an der Hotelbar zu verhindern. Diese Regulierungen setzten sich in der Gestaltung des Spielplans fort. Es war strengstens untersagt, dass ost- und westdeutsche Musiker gemeinsam auf der Bühne stehen oder miteinander musizieren. Zunächst galt sogar die Vorgabe, dass ost- und westdeutsche Bands nicht nacheinander auftreten durften; stattdessen musste stets eine Band aus einem sozialistischen Ausland zwischen ihren Auftritten spielen, um als Puffer zu fungieren. Zudem durfte eine Band aus der Bundesrepublik Deutschland niemals als Abschluss eines Konzertes auftreten, um zu vermeiden, dass sie als 'Höhepunkt des Abends' wahrgenommen wurde.

Session im Kulturpalast 1986

Absurde Vorgaben in der Realität wirkungslos

Die Einhaltung der Vorgaben der SED-Kulturbehörden und der Staatssicherheit wurde von nahezu niemandem aus der internationalen Dixieland-Community beachtet. Die Sessions gestalteten sich, wie es für Jazzmusiker typisch ist, spontan und abhängig von der jeweiligen Stimmung.

13. INTERNATIONALEs DIXIELAD FESTIVAL 1983,

Dixieland-Parade, im Hintergrund die Ruine der Frauenkirche

Gage in Mark der DDR

Die Jazzmusiker aus dem Westen wurden in der Währung der Deutschen Demokratischen Republik (Mark der DDR) vergütet. Zusätzlich erhielten sie als besonderen Ausgleich ein Instrument aus der DDR-Produktion, beispielsweise eine Gitarre aus Markneukirchen oder ein Service der Meißner Porzellanmanufaktur. Trotz dieser Umstände waren alle Musiker gerne bereit, nach Dresden zu kommen, da die Veranstaltung für viele von großer Bedeutung war. Dies spiegelte sich auch in den hunderten von Bewerbungen für Auftritte wider, die bei den Organisatoren eingingen.

Das Jahr 1989. Ist es sicher, dass uns das Festival erhalten bleibt?

Die Öffnung der Grenzen in der DDR stellte eine bedeutende weltpolitische Wende dar. Die künftige Entwicklung war zu diesem Zeitpunkt jedoch noch ungewiss, was zu intensiven Überlegungen und Unsicherheiten führte – insbesondere bezüglich der Zukunft wichtiger Partner – des Senders Stimme der DDR und des Dresdner Kulturpalastes.

In Gesprächen wurde uns zu Ohren gebracht, dass es im Westen Sponsoren gibt, die kulturelle Veranstaltungen unterstützen. Daher kontaktierten wir Klaus Albrecht in Hamburg, einen langjährigen Freund und Förderer des Dresdner Festivals, der uns wertvolle Informationen über internationale Bands bereitgestellt hatte. Erich Knebel und Joachim Schlese, die Veranstalter des Festivals, hatten aufgrund ihrer Einschränkungen im Zugang zum westlichen Ausland keine Möglichkeit, selbst zu reisen.

Mit der Grenzöffnung änderte sich die Situation jedoch grundlegend. Nach einem Anruf bei Klaus Albrecht schilderte Joachim Schlese ihm die aktuelle Lage und bat um Unterstützung. Klaus Albrecht bot dem Festival an: „Kommt nach Hamburg, ich organisiere etwas. Ihr könnt kostenlos bei mir wohnen und ich sorge für Verpflegung – ihr seid meine Gäste!“ Zudem wies er darauf hin, dass in den kommenden Tagen die INTERNORGA, eine der größten Messen für Nahrungs- und Genussmittel, in Hamburg stattfinden würde, auf der zahlreiche namhafte Unternehmen vertreten sein würden.

Nach kurzer Abstimmung erhielten wir für die Einreise in die Bundesrepublik 15,00 Ostmark gegen 15,00 Westmark und begaben uns nach Hamburg, ausgestattet mit umfangreichem Bildmaterial, „Amiga“-LPs vom Festival und weiteren Materialien.

Am ersten Tag brachte uns Klaus Albrecht zur INTERNORGA, damit wir den Unternehmen Werbemöglichkeiten im Kontext des Festivals anbieten konnten. Unser erstes Ziel war der Stand von „Schöller Eis“. Der höfliche Herr, der uns empfing, stellte uns die Frage: „Haben Sie schon einmal Schöller-Eis probiert?“ Da wir aus Dresden kamen, waren wir mit unserem guten Haselbauer eher vertraut. Nach dem Genuss von Schöller-Eis und dem Austausch einiger unverbindlicher Versprechungen erhielten wir die Zusage zur Unterstützung des Festivals.

Wir setzten unsere Gespräche fort und gelangten zu dem Stand von Krombacher. Die Vertreter der Brauerei waren überrascht, uns als Dresdner kennenzulernen, und luden uns am nächsten Tag zu einem Empfang auf dem historischen Museumsschiff „Cap San Diego“ ein.

Trotz der Vorlage zahlreicher Dokumente fiel es manchen Gesprächspartnern schwer zu glauben, dass es in der von uns beschriebenen Größenordnung tatsächlich ein Jazzfestival in Verbindung mit einem großen Volksfest in der sozialistischen DDR gab. Dennoch hatten einige das Gefühl, dass dies potenziell ein lukratives Geschäft für die Zukunft darstellen könnte, insbesondere für die „ausgehungerten“ Menschen im Osten, die bereits hinter dem Vorhang lebten. Schließlich traten wir die Heimreise mit einer kleinen Garantiesumme von über 10.000 D-Mark an.

Uns beschäftigten bereits die Fragen, wie wir dieses Geld verwenden sollten. Der Schwarzmarkt in Westberlin bot einen Kurs von 1:100 an, was etwa 100.000 Ostmark bedeutete – eine solide Grundlage für das Festival, vorausgesetzt, wir konnten den Gesamtumfang etwas reduzieren und die Dresdner Dixieland-Freunde aus den Vorjahren für uns gewinnen, was erfreulicherweise auch gelang.

Die Rettung des Festivals

Bei einem Rückblick auf die Geschichte des Festivals wird deutlich, dass es stets auch herausfordernde Phasen gab. Selbst die Wende, die viele neue Freiräume geschaffen hat, stellte sich in der Anfangszeit als problematisch für unser Festival heraus. Zwar gab es keine politischen Hürden mehr, jedoch traten ökonomische Schwierigkeiten auf. Im Jahr 1990 waren die Grenzen geöffnet, und die Reisegelegenheiten konnten genutzt werden. Die Frage stellte sich: Was war zu diesem Zeitpunkt wichtiger – den Besuch eines Jazzkonzerts oder die Entdeckung eines offenen Europas?

Infolgedessen waren beim 20. INTERNATIONALEN DIXIELAND FESTIVAL keine Konzerte ausverkauft, ein Umstand, der ein Jahr zuvor unvorstellbar gewesen wäre. Die Herausforderung bestand darin, das Festival zu retten. Joachim Schlese hatte die zündende Idee, eine Vereinigung zu gründen – die Sächsische Festival Vereinigung e.V. Er erkannte, dass mit wachsendem wirtschaftlichem Fortschritt auch der Stellenwert für kulturelle Veranstaltungen zunimmt.

Am 18. Mai versammelten sich neun engagierte Freunde des Oldtime-Jazz in verantwortlicher Position, um mit der Sächsischen Festival Vereinigung einen Verein zu gründen, der sich der Erhaltung, Förderung und Entwicklung des Festivals widmen sollte. Heute sind über 150 Unterstützer stolz darauf, in den vergangenen 50 Jahren ein musikalisch und künstlerisch anspruchsvolles sowie weitgehend erfolgreiches Festival realisiert zu haben. Begeisterte Menschenmengen, erfreute Musikliebhaber, inspirierte Musiker und ein breites Medienecho zeugen von diesem Erfolg.

Das Erfolgsrezept:

Viele aktive Mitstreiter, die jährlich ihre Freizeit für unsere hochgesteckten Ziele opfern.